Ein Jahr demokratische Räume – und wie es weitergeht

Abschluss 2025 – Demokratische Räume

Im Jahr 2025 haben wir die Kaorle Briefe dem Thema „demokratische Räume“ gewidmet. Im Zuge des großen Demokratiejahres hat uns interessiert, wie diese Regierungsform jenseits von Parlamenten und Institutionen erfahrbar wird – in den Räumen, die wir teilen, gestalten und aushandeln. Uns hat interessiert, wie Orte wie der von Kaorle und ihre Bilder in Geschichten, Erinnerungen oder im Alltag zeigen können, was Demokratie bedeutet. Das Kollektiv Kaorle ist dabei natürlich kein Abbild einer formalen Demokratie, sondern ein Experimentierfeld für Kultur und Soziales, in dem demokratische Prinzipien immer wieder praktisch erprobt, überdehnt, in Frage gestellt und neu ausgehandelt werden.

Sechs Beiträge haben im Jahr 2025 dieses Thema begleitet: Von kleinen Orten mit großer Wirkung (Gratuliere), über die Rolle des Lernens und Weitergebens (Praktikum), bis zu den fragilen Möglichkeitsräumen, die zwischen Stadtpolitik und Imagination aufscheinen (Potentialräume). Wir haben uns mit unsichtbaren Schichten befasst, die Räume prägen (Spukt es hier?), mit literarischen Zufluchtsorten wie dem Sternenversteck, die Zugehörigkeit und Grenzen neu denken lassen.

Wie leben wir Demokratie in Kaorle

Das Kollektiv Kaorle organisiert sich in folgender Struktur: Es gibt ein Kernteam, aus Personen mit bestimmten Verantwortungsrollen das sich wöchentlich abspricht. Ein viel größerer Teil des Kollektivs ist jedoch in Arbeitsgruppen tätig. Diese sind offen für alle Mitglieder und können sich nach Bedarf formen. Dazu zählen die Werkstätten AGs, Konzert AG, die Film AG oder die Küchen AG. Wir arbeiten stark mit Vertrauen und Präsenz. Führung entsteht daher oftmals situativ. Wenn niemand ein Treffen anstößt passiert es nicht oder es kümmert sich niemand um eine Moderation. Wer ein Thema, Energie, Wissen mitbringt, kann manchmal schwupsdiwups zur Ansprechperson werden – bis sich das Gefüge wieder verschiebt. Ungleichheiten im Engagement, in Zeit, Wissen, Sprache oder Erfahrung wirken sich leider trotzdem aus und der Anspruch, „alle mitzunehmen“, steht manchmal im Widerspruch zum Wunsch, „etwas voranzubringen“. Gerade wenn Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, treten Spannungen zutage. Diese Spannungen sind kein Versagen, sondern Teil des Experiments: sie zeigen, dass Demokratie nicht dort aufhört, wo sie schwierig wird – sondern genau dort beginnt.

Kaorle ist ein „Holder of many things“ – jede*r versteht, gestaltet und nutzt es anders; es ist fluide. Es schafft Räume, die Unterschiede aushalten, und fordert uns heraus, offen, ehrlich, weich und miteinander zu sein.

Gerade weil das Kollektiv Kaorle aber keine Institution im klassischen Sinne ist, kommt es vor, dass Entscheidungen informell oder intuitiv entstehen, und nicht immer optimal transparent. Im Team haben wir uns dafür eine Entscheidungsmatrix erarbeitet und dabei festgestellt, wie schwer es oft ist, Dinge einzuordnen. Sie unterscheidet operative, strukturelle und strategische Entscheidungen und legt dafür passende Verfahren fest – von schnellen Einzel- oder Gruppenentscheidungen bis hin zu Konsent- bzw. Konsensprozessen. Sie definiert, wer wann wie entscheidet und stellt sicher, dass Mitbestimmung und Handlungsfähigkeit im Gleichgewicht bleiben.

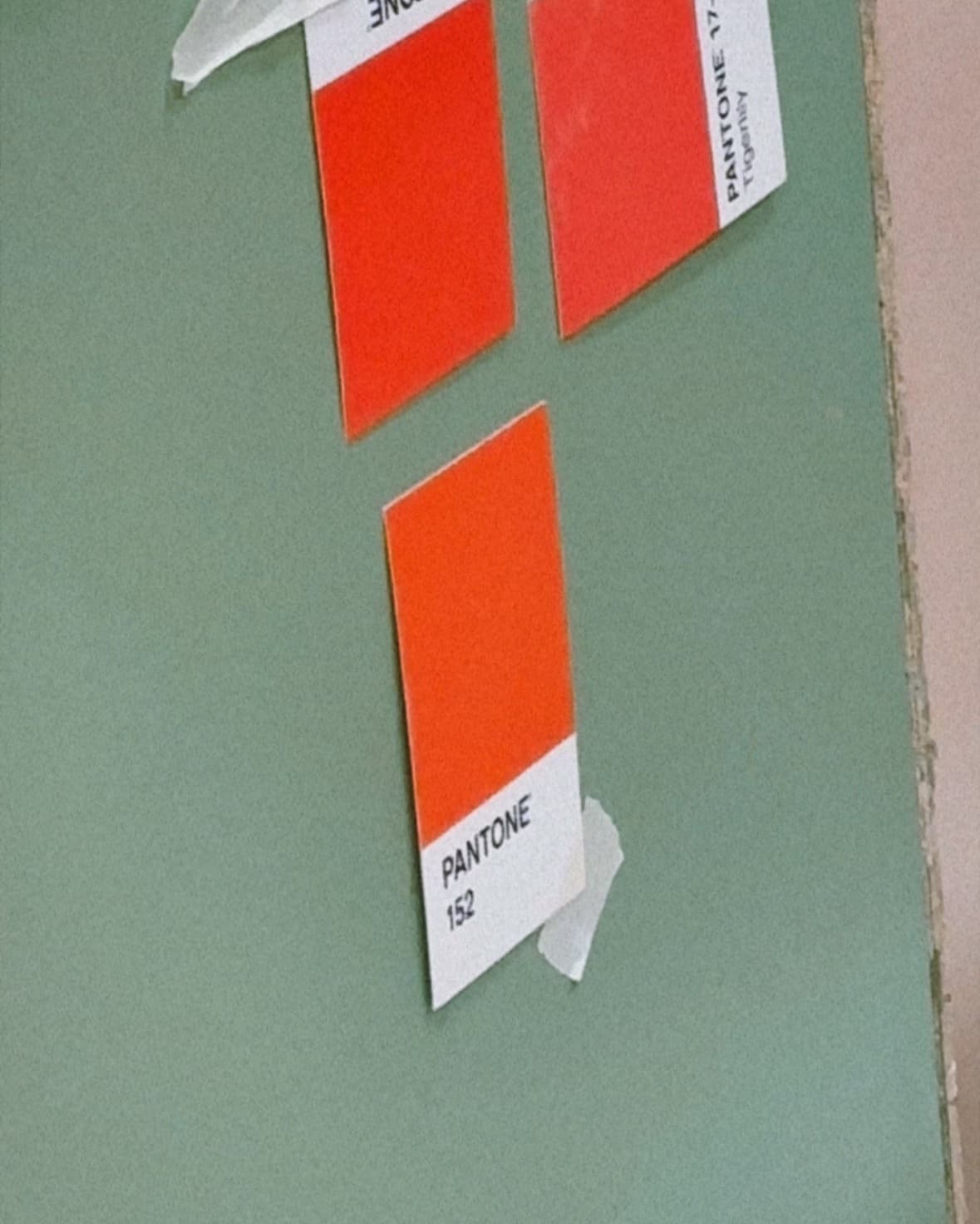

Wenn man Demokratie als Haltung versteht – als Bereitschaft zur Offenheit, zum Aushandeln, zum Zuhören und zum Teilen von Verantwortung –, dann funktioniert Kaorle solange demokratisch wenn es nicht um Farb-Entscheidungen geht. Die Ironie hier zeigt, auf wie Alltagsbanales oft Sprengkraft hat.

Vielleicht bedeutet Demokratie in Kaorle, dass sich Strukturen in Bewegung halten, dass Fragen wichtiger sind als Antworten, gemeinsamer Mut uns weiterbringt und wir einfach immer wieder das Momentum nutzen, wenn wir zusammen sind, um Kompetenzen zu verdichten und Leuten ein Angebot zu machen. Am Ende wird ein Konflikt wieder gelöst und eine Feier gemeinsam zelebriert. Manchmal ist ein mitgebrachter Krapfen die Geste und der Kitt, der uns zusammenhält.

Man kann festhalten, dass all das viel Energie kostet. Prozesse, die unfertig, brüchig und widersprüchlich bleiben, können erschöpfen. Menschen geraten an Grenzen, weil das gemeinsame Rqaingen um Formen, Entscheidungen und Verständigung selten geradlinig verläuft. Demokratie zeigt sich hier nicht als fertige Struktur, sondern als Bewegung – und genau das muss man aushalten und schätzen lernen. Unklare Antworten auf Fragen inklusive.

Bewegung bedeutet, dass zuvor getrennte Elemente – räumlich, konzeptuell, sozial – in Beziehung treten. Daraus entstehen Verbindungen und Auseinandersetzungen. Unsere Praxis des Verbindung-Schaffens richtet sich bewusst gegen eine abschließende Fixierung – sei sie baulich, sozial, historisch oder lebenspraktisch. Stattdessen versuchen wir, Räume offen zu halten für Möglichkeiten.

In den letzten fünf Jahren hat sich Kaorle grundlegend verändert: neue Orte, neue Formate, wechselnde Konstellationen – und auch bewusste Auflösungen. Viel Dynamik erzeugt fortlaufend neue Formen der Zusammenarbeit. Wenn wir diese nicht erkennen und benennen, rückt das Trennende vor das Verbindende. Das Gespräch und das gegenseitige Verständnis ist die Grundlage, um wirksame und gemeinsame Lösungen zu finden.

In den letzten Monaten sind wir besonders schnell gewachsen: viele frische Gesichter, neue Arbeitsgruppen die sich selbst strukturieren und Verantwortlichkeiten verhandeln und der Frage, wer hier eigentlich was entscheidet. Wir merken: Damit es vorangeht, brauchen wir Freiräume zum Machen – und gleichzeitig ein paar Regeln, die uns zusammenhalten. Genau dazwischen entsteht das, was wir uns wünschen: eine ziemlich muntere Zivilgesellschaft und eine lebendige demokratische Kultur.

Wir danken allen Autor:innen, die im Jahr 2025 ihre Stimmen und Perspektiven eingebracht haben, und euch Leser:innen, die diese Gedanken mitgetragen und weitergedacht haben. Wir haben verstanden, dass Demokratie kein Zustand, sondern eine Praxis ist, die Beteiligung fordert. Sie entsteht aus Beziehungen, aus dem Bewusstsein, dass man gehört wird, aus Aushandlungen, aus der Bereitschaft, offen zu bleiben. Diese Offenheit führt uns weiter. Denn Räume, in denen Demokratie gelebt wird, sind auch Räume, in denen Erinnerung verhandelt wird – Räume, die Vergangenes spürbar und Gegenwart begreifbar machen.

Jahresthema 2026

Demokratie ist ein Tun im Hier und Jetzt – aber sie bleibt wirkungslos, wenn sie den Boden, auf dem sie steht, nicht erkennt. Die Fragen nach Teilhabe, Verantwortung und Aushandlung, die uns 2025 beschäftigt haben, nehmen wir mit in das nächste Jahr. Denn wer demokratische Räume ernst nimmt, muss auch fragen, welche Geschichte in diesen Räumen mitschwingt und welche Macht sie über unsere Gegenwart hat.

2026 widmen wir uns dem Otto-Wagner-Areal als einem Ort, der uns herausfordert, seine Geschichte ernst zu nehmen und unsere eigene Praxis daran zu messen. Die Räume, in denen wir uns heute organisieren, handwerken, auf denen wir Kabel verlegen, Stühle schieben und tanzen, sind geprägt von den Spuren vieler vor uns: von mutigen Entwürfen für ein neues Gesundheitswesen, von individuellen Hoffnungen und Heilungsversuchen – aber auch von Ausgrenzung, Gewalt und systematisch verübten Verbrechen unter dem Nationalsozialismus. Wir werden uns mit den historischen Verantwortungen auseinandersetzen, die in diesem Gelände eingeschrieben sind – und prüfen, wie Kulturarbeit dazu beitragen kann, Erinnerung zu halten, ihr Gewicht anzuerkennen und sie in Gegenwart und Zukunft wirksam werden zu lassen. Was bedeutet unser Tun hier? Wir nehmen diese Fragen mit in das kommende Jahr – als Auftrag, genau hinzusehen und Haltung weiter zu entwickeln.

Wir freuen uns schon jetzt auf die Texte, Beiträge und Perspektiven, die uns 2026 begleiten werden. Wer Lust hat, sich einzubringen, ist herzlich eingeladen, Teil des Projekts zu werden und mit uns gemeinsam zu schreiben, zu reflektieren und den Ort zu erforschen.